在庫リスクに対処して減損と株価下落

マスク輸入が滞ったコロナの頃から経済安全保障が一般的にも話題になり始め、ここ数か月は耳にしない日が無いくらいにまでなった印象。レアメタルやレアアースといった鉱物資源系では、在庫切れで生産活動が止まった企業が報じられた記憶もあたらしい。

私は、国際会計基準に対して思うことがある。ルールの統一だったり、その結果として異なる国の企業同士を比較しやすくして投資検討の参考にするとか、その時その時の財務状態をあぶりだすことを期待してのことだとは理解しているが、金融を事業として行う企業以外には迷惑この上ないとずっと思ってきた。

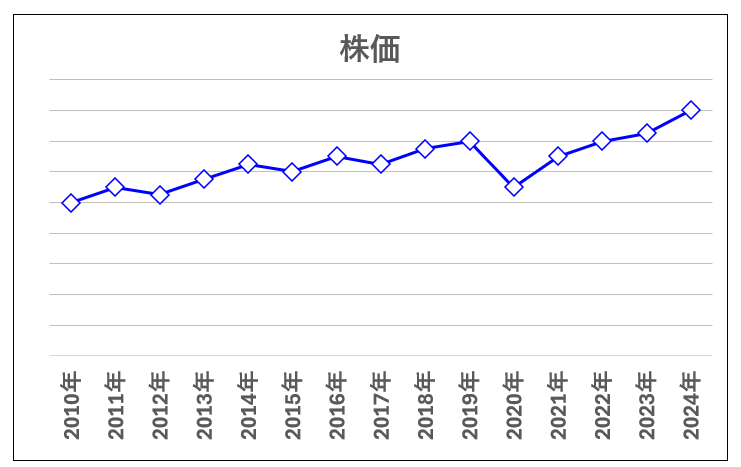

たとえば、最近にみた経済安保関連の記事では、特定国からの輸入に頼る原料はそれなりに在庫している、とある会社の社長がコメントしていた。この会社は、事業継続のリスク認識と対処を行い、その内容や運用は別として、長期取引が検討かぬなサプライヤーとして信頼してよい企業だと私は思った。しかし、在庫をそれなりに持つということは商品市況変動のなかで評価損を出す可能性もあるわけで、それを時価評価することで株価が下がったりすることもあるだろう。原料リスクに対処することが信用リスクや資金調達リスクになるかもしれない。在庫をもたない企業にも事業継続リスクによる株価低下がありえるから、それでも平等・公正にでの企業にも評価がなされるという人がいるかもしれないが、在庫をもっていないリスクまで決算書から読み取ろうとする一般投資家はあまりないのではないか。

在庫評価が回復可能だとか企業側も説明に手を尽くすだろうが、基本、監査側は意地がよいとは思えず、彼ら独自の価値観で否認してくることもあるだろう。

リスクに対処すると別の不具合が生じるというのは厳しい。このことだけではないのだけれど、何かの手当を国際会計基準はしてくれないだろうか。