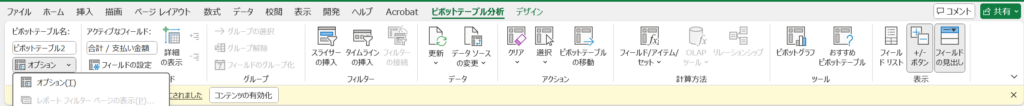

ピボット・テーブル間の連動を解除

エクセルのピボット・テーブルに関する長年の悩みが一つ解決した。

その悩みとは、同じ元データを引用したピボット・テーブルを、1つのエクセル・ブックに複数作成したい場合のこと。1つのテーブルで処理するには変数が多すぎて見ずらい時や、特定の目的があって1つの元データを複数の方法でピボットしたい時のこと。具体的には、一方のテーブルを更新すると、他方のテーブルが意図しない反応をしてしまうこと。

エクセルでの悩みの解決策については、たくさんの人たちがネット上で教えてくれているのであるが、このピボットの悩みはしばらく解決させることができなかった。いくつかのことなる言葉で検索するも、この問題を解説するサイトにたどりつけなかったのだが、ついに、とうとう、出会うことができた。非常にうれしい、すっきりした。

判ったこととしては、悩みの原因は「同じデータソース(ワークシート内のセル範囲またはデータ接続)に基づくピボットテーブルはデータキャッシュを共有します」(マイクロソフトのサポート・ページ上の説明)ということで、それに対する解決策は、この「共有」を解除するか共有しないようにテーブルを作成すればよい、ということのようだ。

これが判明してあらためて「ピボットテーブル」「キャッシュ」でネット検索すると、いくつもの説明サイトがヒットした。「一つのデータベースで複数のピボット、連動」で検索したときは、「複数のデータベースで一つのピボットを作成」みたいな検索人からしてみたら真逆のようなサイトがヒットしたものだった。キャッシュにかすりもしなかったのが、嘘のようだ(多分、何度もクリックして出現頻度の低いものまで辛抱強く検索していたら、いつかはたどり着けたのだろうが)。

まだまだ、検索する際のワード選択の想像力の研鑽が足りないと実感した。